샤토부리앙의 해변의 묘지

이곳에 바람과 바다를 좋아하는 시인이 묻었습니다. 영화는 나탈리 가족이 해변의 별장으로 가족여행을 하는 장면으로 시작된다. 그리고 자막에는 “ 남의 입장을 이해하는 것은 가능한가?” 라는 철학적 질문을 던진다. 이 영화를 이끌어가는 중요한 철학적인 메타포로 읽힌다.

가족은 공동체로 묶여있지만 각자의 삶은 지긋히 개인적이고 불가지적인 것이 아닐까. 함께 있으나 다가가지 못하는 삶의 굴곡마다 어렴풋이 각자의 삶의 얼개들을 만나고 개인의 진실은 계속적으로 유예되는 것은 아닌가. 가족은 가장 가까워서 오히려 실존적인 불안과 두려움 그리고 외로움을 극대화 시키기도 하는 것은 아닐가. 타인의 삶은 다가갈 수 있는 것일까. 이해할 수 있는 것일가.

준비되지 않은 이별을 통보받고 나탈리는 상대방을 몰아세우며 다그치지 않는다. 이미 자신을 삶 밖으로 밀어내는 사람과의 실존적인 연대는 불가능하다는 것을 알고 있기에 이별은 차갑고 고통스럽지만 어쩔 수 없는 것이니까. 나이들어 가면서 그 이별이 죽음으로 인한 것이든 아니면 헤어짐으로 인한 것이든 매번 우리앞에 느닷없이 준비없이 주어지는 것. 그 이별을 대하는 나의 태도는 어찌해야 할 것인지 생각하게 된다.

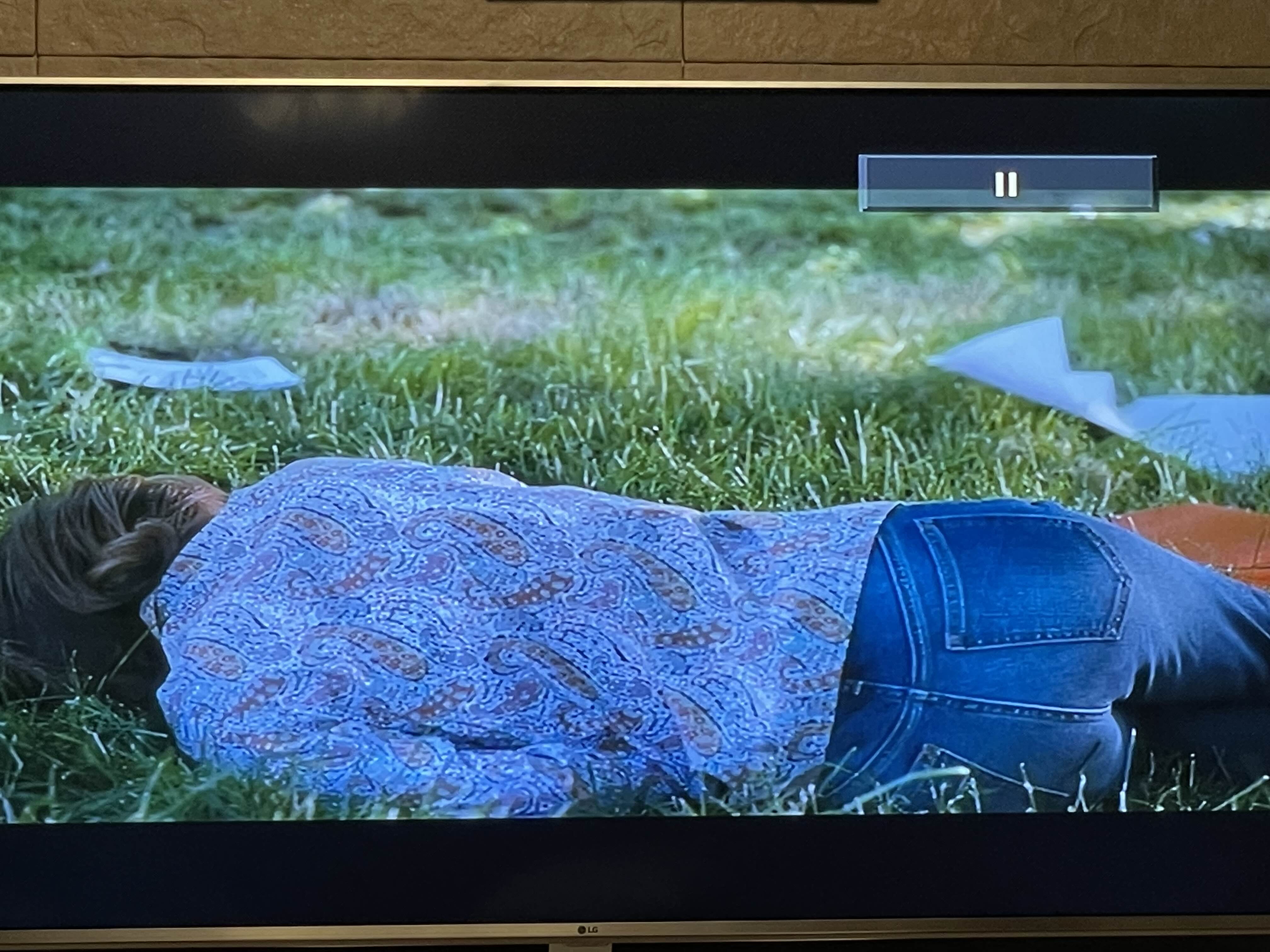

남편의 이별을 통보받고 늘상 읽는 책으로 도피하지만 이별은 자신의 존재를 뒤흔드는 실존적인 사건이기에 나탈리는 잔듸밭에 쓰러져 흐느낀다. 한 사람과의 결별은 무엇인가. 결별 이전에 만남을 결정짓는 것은 무엇이었던가. 젊은 시절 뜨겁던 사랑의 기억들은 허깨비처럼 가볍게 옷을 벗고 시간을 이겨내지 못하고 저만치 혼자 남겨진다. 타인과 함께 한 시간들의 무게는 생각보다 가벼울 수 있다. 나탈리의 누운 등으로 보여주는 상실의 징후들은 너무나 생생하게 뼈아프다. 하지만 예감되지 않는 이별은 없다. 나탈리와 남편 하인츠의 삶을 향한 태도와 철학적인 입장은 너무 달랐기에 노년을 향해가는 그들의 삶을 지탱해 주는 지렛대는 약할 수 밖에 없지 않았을까. 이미 감각적인 육체의 나눔은 소진되었으니까.

파비앙. 나탈리의 제자인 그와 나탈리의 정신적인 연대는 어쩜 에로스적인 사랑보다 더 강할 수 있다. 같은 책을 읽고 사유의 근거가 비슷할 때는. 하지만 파비앙의 급진적좌파적인 무정부주의적 철학은 나탈리가 젊은시절 68혁명을 경험하면서 러시아의 볼세비키혁명에 대한 강한 지지를 보내고 그 이후 스탈린주의의 혁명적인 노선의 일탈로 인한 현실 사회주의에 대한 강한 불신과 환멸을 느꼈기에 둘의 관계에 틈을 만든다. 하지만 나탈리는 파비앙과 헤어지지 않는다. 서로가 가진 생각과 철학의 차이를 인정하고 응원하며 끝까지 친구관계를 유지해 나간다. 아름다운 관계는 이런 것이 아닐까 생각한다. 파비앙이 나이들어가며 어떻게 자신의 철학적 입장을 견지해 나갈지 궁금하다.

나탈리는 제자 파비앙과의 관계를 지속하면서 타인의 고통에 적극적으로 응답하고 그 얼굴을 읽어내야 자신의 존재를 확보할 수 있다는 레니나스와 부버의 책을 읽으며 철학적으로 충만한 삶을 살아가며 삶의 고통을 견뎌낸다. 언제나 그녀에게는 그녀를 살게 해주는 책이 있었기에 상실을 견뎌낼 만 한 것이다. “진리는 논쟁가능한 것인가”

노년으로 가는 삶의 여정은 쓸쓸하다. 나탈리의 어머니는 젊은시절 모델로 활동할 정도로 아름다운 육체를 가졌지만 늙음이 앗아가는 육체의 시듬과 가족과 친구들로부터의 고립을 감당해야했다. 혼자 딸을 키우면서 딸이 철학교사가 된 것을 삶의 낙이자 보람으로 여기며 살아오던 그녀지만 결국 요양원에서 쓸쓸하게 삶을 마감한다. 괜찮은 죽음을 맞이하는 장소와 여건들을 생각해 본다. 수용소와 같은 요양원과 요양병원에서 낯선 이들과 섞여 죽음을 준비하는 노년은 너무나 가슴아프고 피하고 싶은 일이다. 그럴려면 어떻게 해야 하는가. 씨니어들을 위한 마을 공동체를 정부가 적극적으로 추진해서 노년을 맞은 이들이 입주해서 살 수 있는 환경을 만들었으면 좋겠다. 서로 소통되지 않은 삭막한 아파트에서 벗어나 단층으로 소박하게 지은 단독주택들이 어깨를 마주하고 있어 서로 독립된 생활을 하면서도 공유공간을 통해 식사를 함께하거나 놀이와 문화적인 활동을 함께 하고 보건소가 가까이 있어 질병을 치료할 수 있는 그런 공간을 꿈꿔본다. 그렇다면 오래된 도심을 단지 관광객을 오게 할 목적으로 재개발 하는 것 보다 훨씬 인간적으로 재생가능한 공간으로 활용할 수 있지 않을까 생각한다. 부양가족에게 부양의 책임을 떠넘기는 것이 아니라 정부의 재정적인 지원과 정책으로 마련된 씨니어 공동체의 일원이 서로 서로 의지하면서 돕고 살 수 있는 그런 메카니즘이 필요하다.

장례식의 모습을 생각해본다. 죽음도 쉽게 상품처럼 장례식장에서 소비되는 현상이 되풀이되어선 안될 것이다. 조의금을 내고 상주들과 만나 잠깐 죽음의 과정을 이야기 하고 급히 밥만 먹고 나오는 장례식장의 모습이 과연 한 생애를 살다 간 이들에 대한 애도의 적절한 모습일까. 이 영화에서 처럼 가족이나 가까운 이들이 죽은 이들을 추억하면서 죽은이에 대해 말해 준다면 그런 시간을 함께 하면서 추모하는 시간을 짧게 갖는다면. 추모식장에서 나탈리는 팡세를 읽는다.

“ 이것이 내가 보고 괴로와 하는 것이다. 사방을 둘러봐도 보이는 것은 암흑뿐이다. 자연은 내게 회의와 불안의 씨만 제공한다. 신을 나타내는 어떤 것도 보이지 않는다면 나는 부정으로 마음을 정할 것이다. 도처에 창조주의 표적을 볼 수 있다면 나는 믿음속에 안식할 것이다. 허나 부정하긴 너무 많이, 확신하긴 너무 적게 보여 나는 개탄할 상태에 있다. 만약 신이 있어 자연을 뒷바침하고 있다면 자연이 신을 명확이 드러내 자연이 보여주는 표적이 거짓이라면 그것들을 깨끗이 지워버리기를 . 자연이 모든 것을 말하거나 아무 말도 하지 않기를. 내가 놓여있는 상태에서 내가 뭔지 뭘해야 하는 지도 모르는 나는 나의 신분도 의무도 모른다. 내 마음은 진정한 선을 그것을 따르기를 온전히 바란다. 영혼을 위한 것이라면 그 어느 것도 비싸지 않다. “

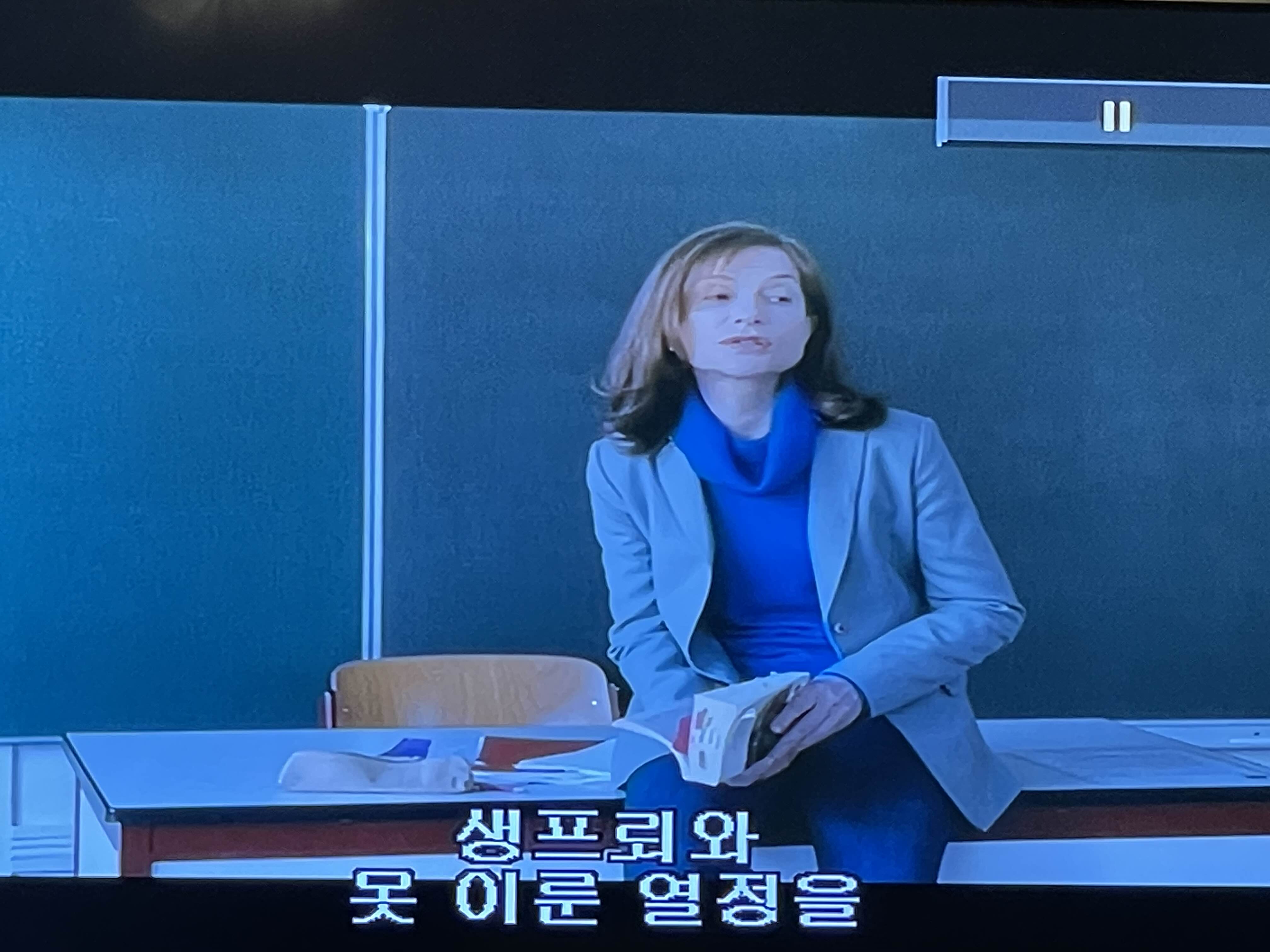

“희망 자체로 행복하다. 가상적 만족이 진정한 위한을 준다” 나탈리는 남편과의 이별과 엄마의 죽음, 자식들의 분가 그리고 지적연대로 연인같은 친구인 제자로 부터 뼈아픈 비판을 견뎌내며 하루하루의 삶을 철학책을 읽으며 지적으로 충만하게 산다. 지적으로 충만하게 사는 것이 그 무엇보다 행복하다고 생각하면서.. 사회적인 활동이 끝나고 자신의 사회적인 토대를 상실한 이들의 방황과 절대고독을 이겨내기 위한 여러 방법들이 있을 것이다. 하지만 오랫동안 게을리 묵혀두었던 자신과의 대면을 철학하기와 책읽기를 통해 해 나간다면 노년이 덜 쓸쓸하고 새로운 사회적 관계를 만들어 내는 좋은 출발점이 되지 않을까. 나탈리를 연기해 낸 이자벨 위페르의 꾸밈없는 아름다움에 반한 영화이기도 하다. 영화를 보고 영화인문학 강좌에서 이 영화로 강의를 담당한 이화경 작가님을 초대해서 휠씬 더 풍부하고 깊은 영화읽기를 통해 삶을 들여다 보는 시간을 가진 것 또한 잊지 못할 감동의 시간이었다.

'영화이야기' 카테고리의 다른 글

| 리빙: 어떤 인생을 보다 (0) | 2024.02.19 |

|---|---|

| 더 글로리의 아픔 (0) | 2023.02.21 |

| 사랑을 그린 고양이 화가, 루이스 웨인 (0) | 2022.05.10 |

| 소년심판 (0) | 2022.03.26 |

| 세븐 세컨즈 (0) | 2022.03.26 |